今年初の夏日、外は暑いが西宮芸術文化センター小ホールはひんやりとして気持ちがいい。 今日は昼夜続けてガラ・コンサートとアンサンブルの夕べを楽しんだ。筆者のように超高齢になっても老若男女の皆さんと一緒になって音楽を楽しめる...

HomeCategory

Music

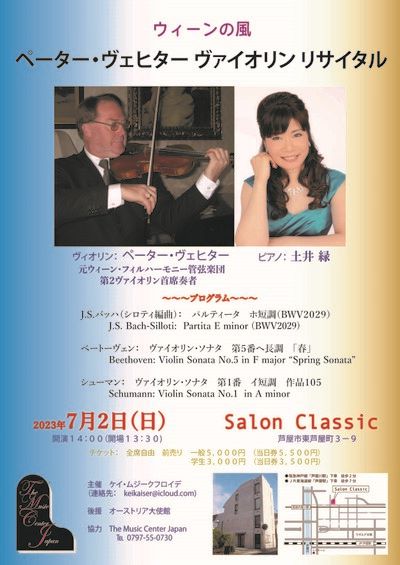

7月2日、14:00からペーター・ヴェヒターヴァイオリンリサイタルがsalon classicでありました。今日のレビューは観客のお一人から戴いたものです。当日は朝から素晴らしいお天気で、ホールに入り切らないほどの超満員...

Salon Classic では今日(2023年4月22日)、春のジョイントリサイタルが開かれた。皆さんの演奏については割愛させていただき、イヴ・アンリ教授の演奏だけに触れる。 イヴ・アンリの演奏が発散する華麗な音の谺は...

昨日に引き続き今日(2023.04.23)もサロンで春のジョイントコンサートが開かれた。今日もイヴ・アンリだけの感想にとどめたい。 今日のイヴ・アンリが奏でるリストの送葬(詩的で宗教的な調べより)は重厚な出だし、五月雨の...

日付 氏名 時間 曲目 2023/4/20(木) 冨樫 三起子 14:00~15:00 グリーグ:組曲「ホルベアの時代から」Op.40 (オリジナル・ピアノ版) 松田 美玲 15:00~16:00 ショパン:即興曲第3番...

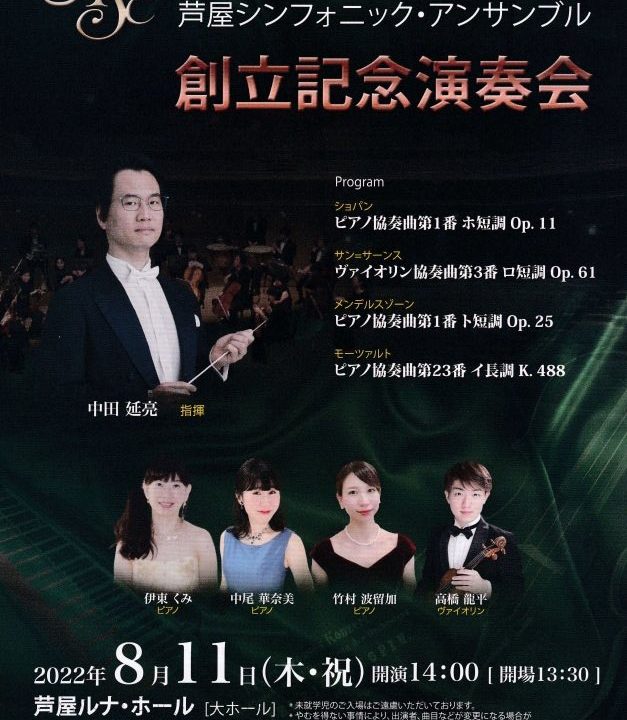

8/11は祝日、山の日でした。うだるような暑さもこの芦屋川の小滝と背景の山を見ていると癒された感じになりました。 その横には芦屋が誇るルナホールがあります。昨日は一日中そこでThe Music Center Japan創...

Grand Concertと名付けたのにはわけがあります。ショパンが1832年2月26日、22歳の時にプレイエルホールで演奏したパリでのデビュー・コンサート名がこれだったのです。 8/11、ピアノ演奏をしたイグナツ・リシ...

夜空に蒼く輝く月、その光に照らされた白い雲片。その下に広がる喜びの島、月の光が島の稜線を照らしている。海はどこまでも暗く黒く底に向かって神秘の光を放っている。海上に生起する寄せては返す虹の波。アラベスク風の高台で水を吐く...

-4-1.jpg)

-4-1.jpg)