この時期になると毎年ベートーヴェンに会ったような気持ちになる。Salon Classicで海野、宮下の両氏が奏でるベートーヴェンチェロソナタ全曲が聴けるからだ。チェロとピアノが対等に語り合い、勇壮に響く響きの中にも前半に...

HomeCategory

所感

イヴ・アンリの演奏を聴いて 9月12,13日連日、わが愛するピアニストのイヴ・アンリがジョイントリサイタルのとりを勤め12日はシューマンを、13日はドビュッシー、フォーレ、ラヴェルを弾いてくれた。1981年...

今年初の夏日、外は暑いが西宮芸術文化センター小ホールはひんやりとして気持ちがいい。 今日は昼夜続けてガラ・コンサートとアンサンブルの夕べを楽しんだ。筆者のように超高齢になっても老若男女の皆さんと一緒になって音楽を楽しめる...

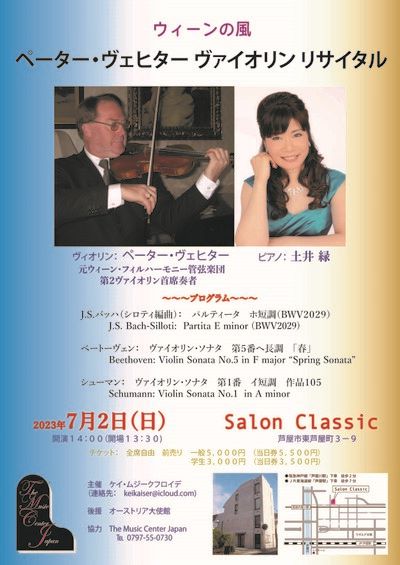

7月2日、14:00からペーター・ヴェヒターヴァイオリンリサイタルがsalon classicでありました。今日のレビューは観客のお一人から戴いたものです。当日は朝から素晴らしいお天気で、ホールに入り切らないほどの超満員...

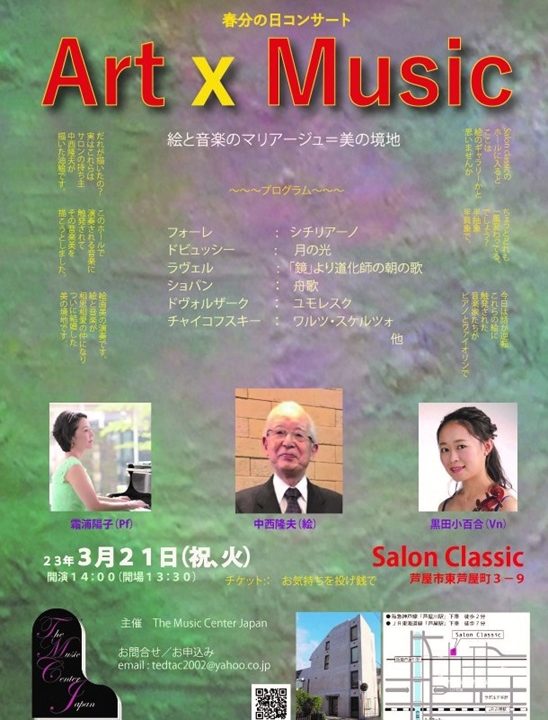

昨日(2023.03.21)は私が主役の「絵と音楽のマリアージュ=美の境地」春分の日コンサートを開きました。きわめてユニークな展覧会でありコンサートでした。私が描いた絵をホールの壁中に飾り、私が解説するたび、ヴァイオリニ...

生まれてはじめて意識した友は実家の隣に住んでいたKちゃん、文字通り竹馬の友だった。物心ついた頃から小、中学校までともに暮らし、渾名で呼び合う仲だったが、いつしか音信不通になってしまった。いつまで経っても幼友達はいいものだ...